「頭ガチガチの理系男子が、覚醒して宇宙の真理を悟り、ヒーラーになった話」

第十三話 コンタクト

【前回までのあらすじ】

感染症や敗血病を繰り返しながらも、少しずつ、ほんの少しずつ体重は増え、五キロにまで回復しました。

その小さな体に宿る生命力は、家族に希望と同時に、次の大きな選択を突きつけます。

【コンタクト】

病院という場所は、不思議な時間の流れ方をしています。

時計の針は進んでいるはずなのに、希望と不安が交互に押し寄せる中では、時間が止まっているようにも感じられました。

ひーちゃんの体重は、確かに増えていました。

一時は1.8kgまで減り、この子は生きていけるのだろうかと、現実を受け止めきれない日々が続いていました。

それが5kgまで増えてきてはいても、決して安心できる状況ではなく、常に感染症、敗血症と戦い続ける毎日。

体重が増えた嬉しさと同時に不安も胸に重くのしかかっていました。

もともと生まれてきても改善は絶望的。

体力がないため手術は困難。

そんな言葉を、僕たちは何度も何度も聞いてきました。

それでも体重が増え、少しずつ体力がついてきたことで、手術を検討する段階に入ったと説明を受けました。

手術前の検査を行うということで、主治医の先生に呼ばれ、奥さんと二人で話を聞きました。

ひーちゃんの心臓は、非常に複雑な疾患が絡み合っていました。

本来、心臓から肺へ血液を送る肺動脈が、生まれつき存在していない。

その代わりに、赤ちゃんの頃にしか存在しない動脈管という欠陥を通して、かろうじて肺に血液が流れている状態でした。

動脈管は通常、生後すぐに閉じてしまいます。

そのため、投薬によって無理やり開かせている状態でした。

しかし、その薬の副作用は強く、肌はガサガサになり、血管もボロボロになっていく。

本来であれば、早急に投薬をやめたい。

けれど、手術に踏み切るには、まだ体力が足りない。

さらに手術は一度で終わるものではない可能性が高い。

肺動脈の形成手術と肺静脈還流異常の手術を同時に行うことは難しく、段階的になる。

何度も手術を乗り越えられるほどの体力は、まだない。

体力がついてきたとはいえ、赤ん坊としてはまだ小さく、手術のリスクは非常に大きい。

先生も気を使いながら説明してくれましたが、その気を使った一言一言が、胸に重く沈んでいきました。

僕も奥さんも、手術はしたいと思っていました。

けれど、そもそも本当にできるのか。

成功率もはっきりとは示されない。

ただ、かなり難しい手術であることだけは、説明から十分に伝わってきました。

検査の日がやってきました。

心臓の内圧を調べたり、さまざまな検査が行われているようでした。

けれど、その後ひーちゃんは急に体調を崩しました。

体重は増えていても、腸が弱く、感染症や敗血病で何度も状態が悪化しました。

抗生剤によって、一時的に良くなっては、また悪くなる。

それを何度も何度も繰り返しました。

いつまで、こんなひやひやした状態が続くのだろう。

そんな思いが、心の奥に溜まっていきました。

面会は奥さんと交互に行っていました。

仕事終わりに20時から病院へ向かい、21時半に到着。

そこから一時間面会をして、帰宅は24時近く。

それが日常になっていました。

感染症があまりにも長引いたため、面会を控えた時期もありました。

けれど、感染の改善と悪化は、変わらず繰り返されていました。

僕自身の疲れも、限界に近づいていました。

家に帰り、風呂に入ってから、すでに眠っている娘の横で、倒れるように眠る。

思考する余裕もなく、ただ身体を休ませることだけで精一杯でした。

そんなある日。

眠っているのか、起きているのか分からない、金縛りのような状態になりました。

その瞬間、耳元で金属を擦り合わせたような、ものすごい音が鳴りました。

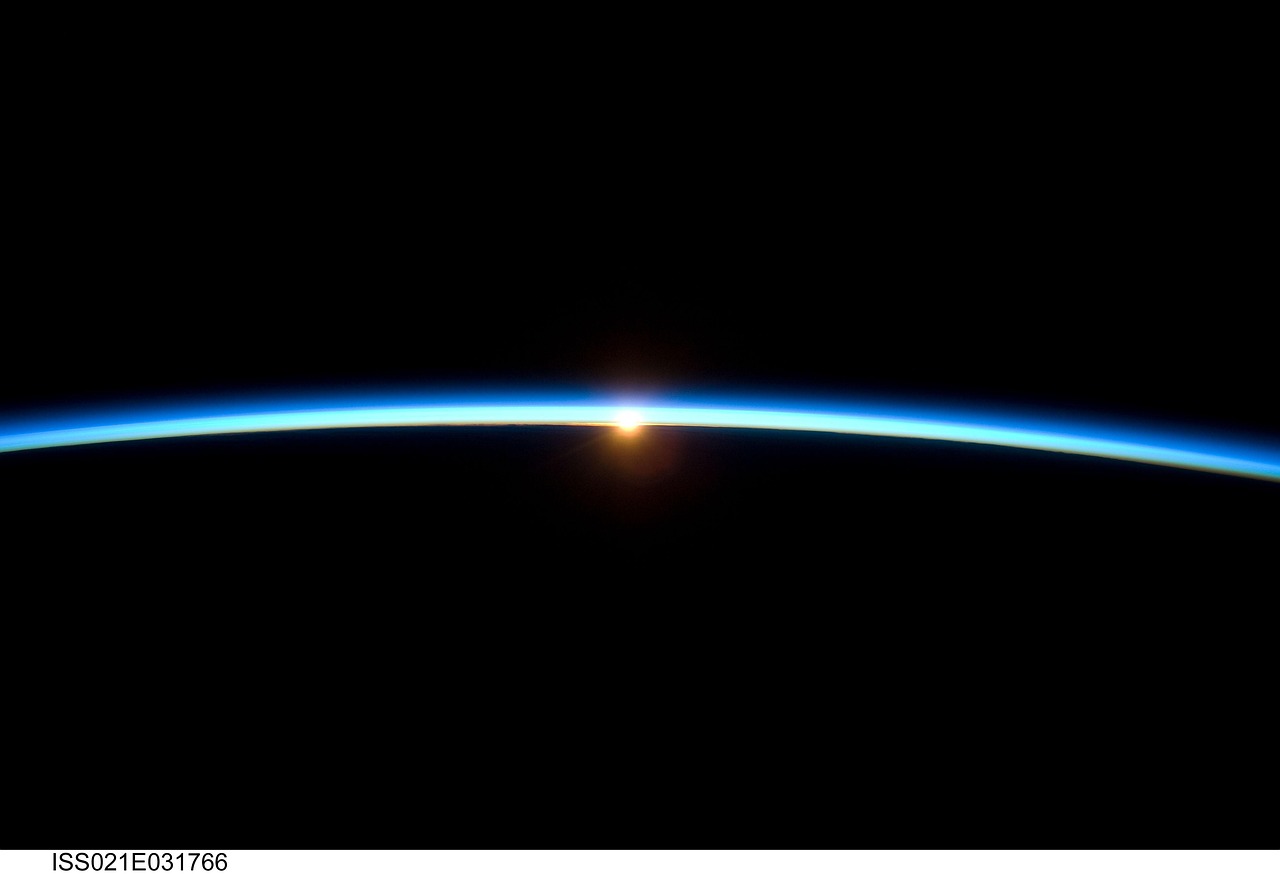

次の瞬間、意識が引き上げられるような感覚がしました。

グワーッと、上へ昇っていく。

何かに引っ張られているような、不思議な体感でした。

そして、目の前に二つの光が現れました。

とてつもなく眩しい光でした。

その光は、ただそこにあるだけで、慈悲と慈愛の波動を放っていました。

浴びているだけで、すべてが許され、すべてが受け入れられている。

そんな感覚が、全身を包み込みました。

夢にしては、臨場感があまりにも強すぎました。

感動と驚き、そして言葉にならない慈悲と慈愛で、胸がいっぱいになっていました。

一つの光は男性の声で、もう一つは女性の声でした。

言葉としては、はっきりとは覚えていません。

けれど、伝わってきたことは、今も鮮明です。

僕は今、意識の目覚めのステージにいること。

これから、自分の道を進む段階に来ていること。

今の大変さは、今の僕に必要なことだということ。

ひーくんが、その道を導いてくれていること。

もうすぐ、何をすべきかのインスピレーションがやってくること。

進むには勇気がいるけれど、もう後悔したくないでしょう。

そんな静かな激励でした。

二つの光は、語り終えると、スーッと引いていきました。

それと同時に、現実の肉体感覚が戻ってきました。

この体験は、僕にとって、人生の奥行きを変える出来事でした。

自分を見てくれている存在がいる。

それを、体感として知った瞬間でした。

僕は、自分という存在を通して、自分の可能性を開き、世界に貢献していきたい。

その想いが、静かに、心に灯っていました。

【次回】

偶然手に取った一冊の本

その一文を読んだ瞬間

閉じていた扉が、ぶわーっと開いていく

コメント